La radiactividad de nuestro entorno: cómo, dónde, y por qué se produce

Álvaro Robledano Pérez

Resumen

En esta monografía se ha intentado abordar un tema que ha adquirido protagonismo durante los últimos tiempos debido al accidente en la central nuclear japonesa de Fukushima: ¿Qué pasa con la radiactividad que recibimos? ¿De dónde viene? ¿Qué podemos hacer para evitarla?

Para dar respuesta a estas preguntas, y con la ayuda de un medidor de radiactividad, un contador Geiger, se han establecido unas hipótesis de partida, basadas en el fundamento teórico. Y una vez definidas dichas hipótesis, se ha intentado comprobar su veracidad.

Ha habido varias dificultades a la hora de hacer mediciones, ya que a muchos lugares a los que hubiese sido interesante ir para tomar datos (debido a la existencia de registros previos de gran trascendencia para el desarrollo de la investigación), no ha sido posible acudir por una cuestión de logística, ya sea por la distancia o por la falta de tiempo físico para acudir a esos lugares. Sin embargo, se ha intentado acotar dentro de unos márgenes asequibles el desarrollo de la monografía, de manera satisfactoria, a mi parecer.

Porque, efectivamente, se ha podido comprobar la veracidad de las hipótesis de las que se partía en un principio, y por tanto, se han cumplido los objetivos que me había propuesto al abordar este apasionante tema.

Agradecimientos

Es muy complicado agradecer por escrito a todos aquellos que han puesto un grano de arena para el cumplimiento de los objetivos que me había propuesto en esta monografía. En primer lugar, quiero agradecer a mi familia el continuo apoyo, tanto a nivel técnico como moral, que he recibido por su parte. A Daniel de la Puente, cuyos enlaces sobre el funcionamiento del contador Geiger y el complicado mundo de las unidades me fueron de gran utilidad. A Begoña Lemonche, por la fantástica bibliografía que me proporcionó sobre Geobiología, un apasionante mundo desconocido para la gran mayoría de las personas. A José Ángel Gómez-Morán, por su pasión por las ciencias y por las largas conversaciones telefónicas en las que siempre sacaba muchas cosas en claro, pese a no haber podido abordar un tema que me propuso, pero que seguramente investigaré por mi cuenta en un futuro. Y especialmente a Amparo Corullón, la supervisora de esta monografía, que ha sido el verdadero motor de ella, siempre tirando hacia delante, sacando tiempo de cualquier lado para comentar los nuevos datos recogidos, siempre atenta ante cualquier duda y con la vivacidad que la caracteriza, entusiasmando a todo aquel que pase a su lado.

Reitero mi agradecimiento a todos, estén o no estén en este folio, ya que sin ellos no hubiese sido posible la realización de esta monografía.

1. Introducción

Tras el descubrimiento en 1896 por parte de Henri Becquerel de la radiactividad, desprendida por el uranio, se abrió una nueva puerta en el mundo físico.

Desde entonces, esta rama de la física ha sido estudiada con gran dedicación, y debido a su naturaleza, en el momento en el que algo fallaba, ocurría algo terrible. Todos recordamos lo que ocurrió en la central ucraniana de Chernóbil en el año 1986. Un fallo en el sistema durante un corte eléctrico supuso la explosión de uno de los reactores nucleares, provocando uno de los mayores desastres medioambientales que se recuerdan, cuyas consecuencias debido a la radiactividad expulsada al ambiente aún padecemos actualmente. Pero más reciente aún tenemos el caso de la central japonesa de Fukushima. Uno de los mayores terremotos de los últimos años, seguido de un gran tsunami, puso en evidencia las medidas de seguridad de las centrales nucleares niponas. Fukushima fue la más perjudicada, cuyas instalaciones quedaron seriamente dañadas, poniendo al país en un alto riesgo nuclear. La desinformación, la disparidad en las declaraciones de unos y otros dirigentes japoneses y, especialmente, la dedicación hacia este tema del trabajo del Grupo 4, me hizo interesarme por todo lo relacionado con la radiactividad. No solo la nuclear, sino también toda aquella que recibimos a diario, sin que nada ni nadie lo remedie. Todo aquello que está en nuestro entorno y del que se sabe tan poco. Todo aquello que solo se comenta en las noticias cuando se producen accidentes tan devastadores como el de Fukushima. En definitiva, en esta monografía se va a tratar de explicar a un nivel bastante elemental cómo, dónde y por qué se produce la radiactividad que tenemos en nuestro entorno, a la que somos ajenos, pero que recibimos diariamente. Voy a trabajar con un contador Geiger, realizando medidas y comparándolas según las hipótesis que desarrollaré en la parte teórica de la monografía, y de las que partiré para llevar a cabo una investigación satisfactoria.

2. Desarrollo

Empecemos con una breve explicación teórica de la procedencia de este tipo de radiación. Dos tipos de fuentes son las que nos envían radiación1:

- Fuentes externas: Se trata, principalmente, de todas aquellas procedentes del exterior del cuerpo humano. Clasificamos aquí a los rayos cósmicos, procedentes del Sol y de diversos puntos del universo; tenemos también la radiación producida por el relieve, por la geología del terreno, tema que abordaré con mayor profundidad más adelante; e incluso también se clasifica aquí la radiación proveniente de materia orgánica.

- Fuentes internas: Estas son, por tanto, aquellas que proceden del propio ser humano. Hay que destacar la radiación desprendida por el carbono-14, este isótopo tan usado actualmente a la hora de datar restos orgánicos.

Por tanto, ¿qué es la radiactividad natural? Es el conjunto de radiaciones que recibimos de nuestro entorno, del medio ambiente. Proceden de algún punto del universo, del terreno, de la materia orgánica e incluso de nosotros mismos.

¿Y, en qué consiste exactamente esta radiación2? En el caso de la radiación cósmica (mayor fuente de radiactividad), procedente principalmente del Sol, se trata de partículas alfa que al llegar a la atmósfera pasan a ser partículas gamma, las más perjudiciales para el ser humano, entre otra serie de partículas. Por tanto, en este caso, a mayor altitud3, mayor concentración de este tipo de radiación tendremos, como se verá posteriormente.

El segundo factor a tener en cuenta es la importancia del terreno y de los materiales de construcción en cuanto a la radiación natural emitida por estos. Numerosos elementos radiactivos naturales se encuentran en los suelos, en las rocas, cuyos posteriores decaimientos dan lugar a otros elementos altamente perjudiciales. Es el caso del gas radón, cuya acumulación puede llegar a convertirse en algo potencialmente nocivo para el cuerpo humano.

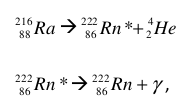

¿De dónde sale este gas? Hay que remontarse hasta el uranio natural (U-238) para responder a esta pregunta. Como sabemos, estos isótopos radiactivos sufren un proceso de decaimiento, en el que se desintegran en otros núcleos distintos, emitiendo partículas alfa, beta o gamma, según el tipo de desintegración. Pues bien, siguiendo la serie de decaimiento del U-238, encontramos al gas radón (Rn-222). Procedente de la desintegración del Radio (Ra-226), según la siguiente ecuación:

este gas inerte es el responsable (debido a la emisión de esas partículas gamma), según diversos estudios4, de un gran número de enfermedades cancerígenas.

En este magnífico applet se muestra a la perfección cómo es el decaimiento del uranio:

http://www.eserc.stonybrook.edu/ProjectJava/Radiation/index.html

Vemos como se van generando los diversos isótopos, aportando además la vida media de cada uno, de los que podríamos destacar los escasos 0.0105 años (≈ 4 días) del gas radón, y los 1620 años del propio radio-226.

Sabiendo ya la procedencia de este gas, habrá que localizar los lugares donde el uranio-238 está presente. Siendo uno de los elementos más comunes en la corteza terrestre, lo encontramos especialmente en el granito, en una relación de unas 5 ppm5. Una vez generado el gas radón, este avanza entre los intersticios del granito, aflorando a la superficie, con el riesgo que supone para el cuerpo humano. Pese a que el organismo podría habituarse a unas dosis de radiación por encima de la media, no es ni mucho menos recomendable la construcción de inmuebles en lugares propicios a la radiación (y menos aún si el material usado en la construcción es granito). El principal problema de este gas radica en su condición de inodoro e incoloro, lo que no nos permite identificarlo si no es con un instrumental apropiado6. No es de extrañar, por tanto, que el gas se acumule en espacios cerrados como pueden ser sótanos, lugares poco ventilados, etc.

Este aspecto ha sido el más trabajado durante la investigación, debido a la facilidad de obtener medidas en diferentes sitios en los que la composición del terreno era conocida, medidas que posteriormente pasaré a mostrar.

Volviendo a los tipos de radiaciones de carácter natural, hay que destacar aquellas emitidas por materia orgánica, o incluso por nosotros mismos. Todos hemos comido plátano alguna vez. Sin embargo, lo que no todo el mundo sabe es de la existencia de un isótopo radiactivo en el plátano, el potasio-40 (K-40), potencialmente peligroso en cantidades grandes. Este isótopo no aparece en ninguna de las series radiactivas naturales, pero los doctores Hans Könitzer y Andreas Bau consiguieron explicar la procedencia del potasio-40 determinando que podía estar en unos ensayos nucleares, debido a la existencia en las muestras de otros isótopos radiactivos (carbono-14, berilio-10)7, que inducían a pensar en una reacción nuclear previa para obtener el potasio-40. Este isótopo, pese a que lo ingerimos en cantidades muy pequeñas, puede llegar a resultar realmente nocivo, ya que ataca a las mitocondrias, las reservas energéticas celulares.

Antes de empezar a exponer los datos recogidos, conviene realizar una explicación del funcionamiento del material usado y, sobre todo, de las unidades que mide dicho instrumental.

Durante la investigación he usado un contador Geiger, en cuyo interior contiene un gas que se ioniza. Tras crearse pares electrón-ión positivo en este proceso (producido por la radiación), estos son desplazados hacia dos electrodos en los que se establece una diferencia de potencial. Si la diferencia de potencial es pequeña, los electrones e iones se recombinan, y no se obtiene una señal eléctrica suficiente para ser estudiada. Sin embargo, si la diferencia de potencial es lo suficientemente grande, se consigue identificar el paso de una radiación. Esta región, conocida como plateau es donde opera el contador Geiger8. En definitiva y como explicación sencilla, se puede decir que cuando una partícula radiactiva es recogida en el contador Geiger, ésta emite un mínimo impulso eléctrico. La radiación se calcula por el número de estos breves impulsos.

Con el contador podemos identificar tres tipos de radiación, alfa, beta y gamma. Para ello, se puede escoger entre tres diafragmas distintos. Según las propias especificaciones técnicas del contador, los diafragmas se caracterizan por lo siguiente:

- γ -> Pantalla de aluminio de 3mm, protege completamente de α y de β hasta 2 MeV; debilita γ menos del 7% (Foto 1)

- β+γ -> hoja de aluminio de 0.1mm, protege completamente de α (Foto 2)

- α+β+γ -> no usa diafragma (Foto 3)

Ya que el objetivo de mi monografía era comprobar la radiactividad en mi entorno y, en especial, la que más perjudica al ser humano, la radiación gamma, hice siempre las medidas en la posición γ. Sin embargo, debe destacarse que apenas hay diferencias entre las tres posiciones, al menos en el nivel en el que he estado usando el contador Geiger. Comprobé durante el otoño que así era. Vemos como el diafragma seleccionado es distinto, pero que el valor coincide:

En cuanto a las unidades, hay que explicar las diferencias entre unas y otras. Muchos hablan de milisieverts, otros hablan de becquerels… Pero, ¿qué es cada una de ellas?

En el Sistema Internacional, la concentración de contaminación radiactiva se mide en becquerels / m3 (Bq/m3). 1 Bq corresponde a la desintegración de un núcleo por segundo. En resumen, mide el número de desintegraciones nucleares que se producen en el ambiente por cada metro cúbico. Esta unidad se suele usar cuando medimos directamente la fuente de radiación9.

Sin embargo, cuando la radiación se ha extendido por el aire y lo que queremos es medir la radiación en el ambiente, están los recientemente famosos sieverts (sV). Evolución de los obsoletos Roentgens (Rem), son el resultado de la medición de la “dosis equivalente”, es decir, la cantidad de energía absorbida por los tejidos humanos relacionada con el daño biológico que produce10. En definitiva, lo que mide es una media del daño que la radiación hace al cuerpo humano, ya que no todas las partículas radiactivas (recordemos: alfa, beta y gamma) afectan por igual a todas las partes del cuerpo. Esta unidad va siempre relacionada con una unidad de tiempo. Como el sievert es una unidad muy grande, es frecuente escuchar datos relacionados con la radiación expresados en msV/h o msV/año. Por tanto, esta unidad es la más efectiva en casos de desastres nucleares, ya que da una idea bastante aproximada de los daños en cuanto a la salud.

Los últimos estudios han definido unos límites en cuanto a la cantidad de dosis efectiva que recibimos las personas. Se ha establecido un límite de 20msV / año a los profesionales que trabajan en ambientes propicios a la radiactividad (centrales nucleares, unidad de radiología, minería…), mientras que para el resto de personas, el límite se encuentra en 1 msV/ año11.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que en las casas ya construidas no se sobrepasen los 400 Bq/m3, mientras que en las de nueva construcción no se deberían superar los 200 Bq/m3. Sin embargo, al menos en España se sigue sin contar con una legislación referente a estos límites, por lo que estos valores se superan continuamente, como demostró un estudio realizado por la OCU en 1999, en el que el 27% de las viviendas estudiadas superaban dicho límite de 400 Bq/m3. Más preocupante era el caso de una vivienda en A Coruña, que registró 1730 Bq/m3, u otra en San Lorenzo de El Escorial, con 950 Bq/m3.12

Hay que destacar que actualmente existen muchas discrepancias a la hora de establecer relaciones entre las diversas unidades, ya que es complicado hacer pruebas en cuanto a los efectos biológicos de la radiación. Obviamente, es éticamente imposible someter a seres humanos a una radiación continua, debido a los efectos nocivos que esto puede suponer.

Una vez dada esta pequeña explicación sobre estos importantes factores, podemos pasar a los datos recogidos durante la investigación.

3. Exposición de datos recogidos

Decidí dividir la recogida de datos en dos partes. Con ayuda de un mapa de radiación gamma natural de España, desarrollado por el Consejo de Seguridad Nuclear, la Xunta de Galicia y ENUSA tras el Proyecto Marna, he dirigido la investigación a lugares donde se pudiese observar la influencia del terreno en las mediciones, con la intención de comprobar la teoría de que los terrenos graníticos eran muchos más radiactivos que el resto.

Antes de nada, hay que aclarar que el error del contador Geiger es ±0.01 µsV/h

En primer lugar, realicé mediciones en zonas en las que el granito no abundaba, como es el caso de algunos valles del Pirineo aragonés. En concreto, me dirigí a la canal de Izas, accesible desde la localidad de Canfranc-Estación, en el valle del río Aragón. Según el citado mapa, es una de las zonas con menor radiación gamma natural de todo el Pirineo Occidental español.

A una altitud aproximada de unos 1600 metros (recordemos que la radiactividad aumenta con la altura, debido a los rayos cósmicos13) realicé una medición sobre terreno calizo, recogiendo resultados entre 0.06 y 0.14 µsV/h, como así lo atestigua la siguiente fotografía:

Como se observa, se trata de valores realmente bajos, si los comparamos con los siguientes datos que tomé. Posteriormente realicé otras mediciones en la localidad madrileña de Colmenar Viejo. Esta localidad, al igual que toda la zona norte de la Comunidad de Madrid, se caracteriza por estar asentada sobre terreno con una gran concentración granítica14. Por ello, me dirigí hacia una de las zonas urbanas donde aflora en la superficie el granito (El Portachuelo) y me dispuse a medir la radiación gamma que había en el ambiente.

Se obtuvieron datos que oscilaron entre 0.20 y 0.31 µsv/h, por lo que ya vemos una diferencia bastante significativa entre los terrenos calizos y los terrenos graníticos. Estos datos empiezan a confirmar la teoría de que los terrenos de carácter ígneo desprenden más radiactividad natural que el resto.

Durante la investigación, y gracias a las recomendaciones de un gran amigo, descubrí la importancia de la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial como centro de radiación. Esta localidad se construyó en un lugar estratégico, con importantes canteras de pizarra y granito, elemento predominante en la vertiente sur de la sierra de Guadarrama15. Y, especialmente, el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, que se construyó prácticamente de forma íntegra con granito16.

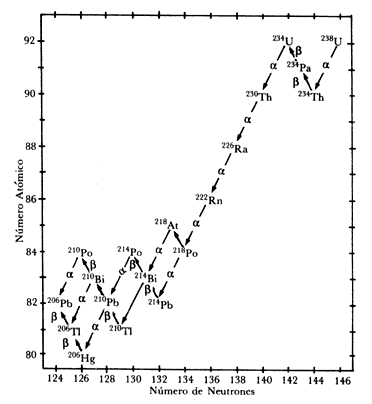

Por ello, realicé diversas mediciones en la zona. La primera se hizo en las cercanías del Monasterio, dando el resultado siguiente:

Los niveles oscilaron entre los 0.16 y los 0.25 µsV/h, lo que entraba dentro de lo normal para ser un lugar construido sobre granito, ya que cuadraba con las mediciones hechas en Colmenar Viejo o en Guadarrama, otra localidad construida sobre bloques graníticos.

Sin embargo, a medida que nos acercamos al interior del Monasterio, el nivel de µsV/h ascendió de manera radical, doblando los valores de las cercanías:

Se registraron valores entre 0.30 y 0.45 µsV/h, por entonces la mayor radiación que había llegado a medir. Esta medida fue tomada en la entrada principal, por lo que podemos observar la importante influencia de la ventilación en la concentración de la radiación.

Una de las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud en casos en los que la radiación medida es de niveles potencialmente peligrosos, es la ventilación. Dado que el gas radón se cuela por los intersticios de los cimientos, uno de los lugares con mayor concentración de este gas suelen ser los pisos bajos, los sótanos. Por ello, se recomienda una constante ventilación de estos lugares, ya sea por ventanales o por un sistema cerrado de ventilación17.

Por tanto, como vemos, en zonas abiertas a la circulación de aire (cercanías del Monasterio), la radiactividad medida es siempre menor que en otras zonas un poco más cerradas como es la entrada principal. Pese a que no se realizaron medidas en los pisos bajos del Monasterio por motivos ajenos a mi persona, cabe imaginar que los valores de radiactividad se multiplicarían en el interior de la estructura.

Otro factor a tener en cuenta en cuanto a las mediciones de radiactividad es la existencia de aguas subterráneas. Estudios biológicos demuestran que en lugares donde el agua discurre una cierta cantidad de metros por debajo de la superficie, la radiactividad medida es mayor, debido a un complejo sistema de variables (variaciones del campo magnético local, cambio de la conductividad del suelo…). Incluso científicos como R. Endrös, J. Wust y J. Kopp llegaron la conclusión de que podría llegar a ser nocivo para la salud la existencia de estas aguas subterráneas18. Curiosamente, en el caso del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, encontramos que bajo sus cimientos circulan corrientes de agua subterránea19 que sumado a la alta concentración de granito, hacen de este lugar un importantísimo centro de radiación.

Posteriormente, realicé mediciones en zonas cercanas al Monasterio, como es el Monte Abantos, limítrofe al norte. Como ya he dicho, toda la vertiente sur de la sierra de Guadarrama es bastante granítica, como se observa en las mediciones realizadas. Este caso no es una excepción:

Las mediciones oscilaron entre 0.21 y 0.30 µsV/h, unos valores bastante aproximados a los de Colmenar Viejo o los propios exteriores del Monasterio de San Lorenzo. En ambos casos las condiciones eran similares: lugares abiertos y granito en la composición del terreno.

Pero, sin duda, el valor más extremo que registré fue en una cantera de granito a unos pocos kilómetros de distancia:

Fue, sin duda, el lugar donde mayor actividad radiactiva registré (y también la más irregular), con valores que oscilaron entre los 0.38 y los 0.55 µsV/h, llegando a alcanzar en momentos muy puntuales valores cercanos a los 0.65 µsV/h.

Como vemos, pese a estar al aire libre, se registraron unos valores muy superiores a los anteriores. La importancia del granito se ve perfectamente reflejada aquí. Vemos que en lugares con unas condiciones de altura y ventilación similares, pero diferente composición del terreno (en caso de la canal de Izas: caliza; en el caso de la cantera: granito) se obtienen resultados totalmente distintos:

| Lugar | Altura aproximada (m) | Tipo de roca predominante | Características de ventilación | Radiactividad medida (µsV/h) |

|---|---|---|---|---|

| Canal de Izas | 1600 | Caliza | Totalmente ventilado | [0.06,0.14] |

| Colmenar Viejo | 900 | Granito | Totalmente ventilado | [0.20,0.31] |

| Exterior Monasterio de San Lorenzo | 1000 | Granito y otros | Totalmente ventilado | [0.16,0.23] |

| Entrada Monasterio de San Lorenzo | 1000 | Granito | Parcialmente ventilado | [0.30,0.45] |

| Monte Abantos | 1600 | Granito y otros | Totalmente ventilado | [0.21,0.30] |

| Cantera de granito | 1600 | Granito | Totalmente ventilado | [0.38,0.55] |

Como vemos, en lugares donde la caliza es predominante, la radiactividad medida es mucho menor que en otros donde el granito destaca. Podríamos confirmar que la existencia de uranio en la composición granítica, y por tanto, de gas radón en el ambiente, hacen que aumente de manera significativa los valores radiactivos.

La segunda parte de la investigación se enfocó más en cuanto a la vida de una persona en su lugar de residencia. Es decir, decidí hacer mediciones en mi casa, con el fin de abarcar de manera práctica, y no solo teórica, el resto de fuentes de radiactividad. Por ello, empecé en primer lugar por la cocina y mi propia habitación. Estas primeras medidas fueron prácticamente coincidentes, sin apenas diferencias significativas:

En ambos casos los registros oscilaron entre los 0.16 y los 0.21 µsV/h, lo que supondría un punto de partida para realizar dos comparaciones. La primera sería acercar al contador unos plátanos, con la intención de ver la variación de la radiactividad al entrar en juego el isótopo potasio-40 (véase nota 7):

Y, efectivamente, al acercar el grupo de plátanos, aumentó el valor de la radiactividad. Las mediciones oscilaron entre los 0.23 y los 0.29 µsV/h Aunque no fuese un aumento excesivo, sí que podría considerarse significativo.

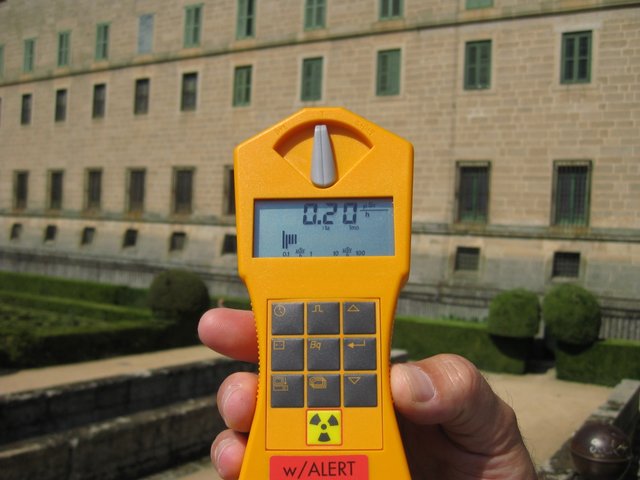

Y la segunda comparación versaría en torno al complicado y técnico mundo de las pantallas de cristal líquido. Tras unos días haciendo medidas en casa, descubrí que al acercar el contador a la pantalla del ordenador las lecturas aumentaban considerablemente:

El aumento es mayor en este caso incluso que en el del potasio-40. Los valores oscilaron entre los 0.25 y los 0.30 µsV/h, lo que supone una variación bastante significativa con respecto al caso con el que se comparaba. Intenté investigar la composición interna de la pantalla, pero no encontré nada que pudiese llevarme a elaborar una conclusión explicando este aumento de radiactividad.

Y finalmente, tras la desilusión por no haber podido hacer mediciones en el interior del Monasterio de El Escorial, decidí investigar en mi propio portal. Tomé una medida en la puerta de mi casa:

Y, posteriormente, descendí hacia el garaje, un lugar muy poco ventilado, para así poder comprobar realmente, y no mantener la hipótesis, de que los niveles de radiactividad aumentan según disminuye la calidad de la ventilación del lugar.

Y efectivamente, así fue:

Pero no contento con eso, decidí ir un poco más allá, colocando el contador en un lugar aún menos ventilado, el hueco de la escalera en el garaje:

Pese a que la calidad de la imagen no es óptima, se puede adivinar un registro de 0.28 µsV/h, habiendo oscilado las mediciones entre los 0.25 y los 0.31 µsV/h, por lo que pude comprobar la teoría de que tan solo el hecho de que los sitios estén mal ventilados puede hacer que se acumulen unas altas cantidades de radiación gamma.

4. Conclusión

Los datos recogidos durante el proceso de la investigación no hacen más que confirmar las hipótesis previas de las cuales partía. Se ha podido comprobar que los terrenos graníticos son mucho más radiactivos que los terrenos calizos, debido a lo anteriormente expuesto sobre la composición interna del granito y lo que eso conllevaba. Hemos visto que la altitud es un factor a tener en cuenta, que pese a no ser decisivo, y a falta de medidas a nivel del mar con las que poder comparar, pienso que no debe ser algo que podamos obviar a la hora de establecer una conclusión. Asimismo, se han podido comprobar otras hipótesis como la influencia de isótopos radiactivos en los alimentos, como es el caso del potasio-40, e incluso creo que hay que destacar la medición que, pese a no estar en un principio en el plan de investigación, realicé en la pantalla del ordenador, y que constituye el punto de partida de futuros trabajos, indagando más aún en ese tema. Y, como plato final, también se ha podido confirmar que el hecho de la ventilación influye en la cantidad de radiactividad (en este caso, especialmente, de gas radón) que hay en el ambiente. Por tanto, se ha cumplido con los objetivos iniciales con los que se partía.

Sí que creo que hubiese sido necesario realizar alguna medición más de terrenos calizos, ya que solo hay un caso para comparar con los graníticos, e incluso haber realizado asimismo más comparaciones entre sitios ventilados y no ventilados de condiciones similares.

Reconozco que sí que me gustaría volver a retomar el tema en un futuro próximo, ya que pienso que es un campo apasionante al que se le puede sacar aún mucho más partido, indagando sobre todo en el tema de la radiactividad artificial o inducida: las pantallas de cristal líquido, etc., aunque contando con los conocimientos necesarios para ello.

5. Bibliografía

- ANTONIEVICH IZRAEL, Yuri: Radioactive fallout alter nuclear explosions and accidents. Elsevier, 2002.

- BERENGUER SUBILS, María José: NTP 440: Radón en ambientes interiores. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Madrid, 1997.

- Consejo de Seguridad Nuclear, la Xunta de Galicia y ENUSA tras el Proyecto Marna: Mapa de radiación gamma natural de España.

- DE LA ROSA, Raúl: Geobiología: La medicina del hábitat. Terapión, S.L., Valencia (1994).

- MENÉNDEZ, Sofía: "La 'otra' radiactividad". Periódico El País (21/05/2011).

- PASCUAL BENÉS, Adoración: NTP 728: Exposición laboral a radiación natural. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Madrid, 2006.

- RUIZ GARCÍA, Casilda y RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, L.R: San Lorenzo de El Escorial(Madrid)[Guía]: Mapa Geológico de España E. 1:50.000.Monografía. E.T.S.I. Minas (UPM), Madrid (1991).

- SILVESTRE FORTEA, Elisabet: Geobiología y biohabitabilidad: La salud a través del hábitat. Asociación de Estudios Geobiológicos GEA, Benicarló (2007).

6. Webgrafía

- PALMER, Brian: Why are there so many different ways to measure radiation exposure? http://www.slate.com/articles/news_and_politics/explainer/2011/03/sievert_gray_rem_and_rad.html

- RUBIO, Daniel: Una cuestión de conciencia. http://www.gea-es.org/arquitecturasagrada/consciencia_arqsagra.html

- http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/42/htm/sec_8.html

- http://www.currentconcerns.ch/index.php?id=806

- http://www.eserc.stonybrook.edu/ProjectJava/Radiation/index.html

- http://icctreconocimientodesaberes1.blogspot.com/2010/10/dosis-maxima-permitida-de-radiacion.html

- http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/patrimonio/rutas/geomonumentales/rutas/canteras/graniticas.asp?pest=2

- http://www.proyectoverde.com/radon

- http://www.ugr.es/~amaro/radiactividad/practicas/geiger.pdf

- http://www.usc.es/radongal/pdf/exposicion_radon.pdf

1. PASCUAL BENÉS, Adoración: NTP 728: Exposición laboral a radiación natural. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Madrid, 2006↑

2. PASCUAL BENÉS, Adoración: NTP 728: Exposición laboral a radiación natural. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Madrid, 2006↑

3. BERENGUER SUBILS, María José: NTP 440: Radón en ambientes interiores. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Madrid, 1997 ↑

4. MENÉNDEZ, Sofía: "La 'otra' radiactividad". Periódico El País (21/05/2011)↑

5. http://www.usc.es/radongal/pdf/exposicion_radon.pdf↑

6. SILVESTRE FORTEA, Elisabet: Geobiología y biohabitabilidad: La salud a través del hábitat. Asociación de Estudios Geobiológicos GEA, Benicarló (2007), pág. 25↑

7. http://www.currentconcerns.ch/index.php?id=806↑

8. http://www.ugr.es/~amaro/radiactividad/practicas/geiger.pdf↑

9. PALMER, Brian: Why are there so many different ways to measure radiation exposure? http://www.slate.com/articles/news_and_politics/explainer/2011/03/sievert_gray_rem_and_rad.html↑

10. ANTONIEVICH IZRAEL, Yuri: Radioactive fallout alter nuclear explosions and accidents. Elsevier, 2002. Pág: 25↑

11. http://icctreconocimientodesaberes1.blogspot.com/2010/10/dosis-maxima-permitida-de-radiacion.html↑

12. http://www.proyectoverde.com/radon↑

13. Véase nota 3.↑

14. http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/patrimonio/rutas/geomonumentales/rutas/canteras/graniticas.asp?pest=2↑

15. RUIZ GARCÍA, Casilda y RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, L.R: San Lorenzo de El Escorial(Madrid)[Guía]: Mapa Geológico de España E. 1:50.000.Monografía. E.T.S.I. Minas (UPM), Madrid (1991)↑

16. http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/patrimonio/rutas/geomonumentales/rutas/canteras/graniticas.asp?pest=2↑

17. SILVESTRE FORTEA, Elisabet: Geobiología y biohabitabilidad: La salud a través del hábitat. Asociación de Estudios Geobiológicos GEA, Benicarló (2007), pág. 81.↑

18. DE LA ROSA, Raúl: Geobiología: La medicina del hábitat. Terapión, S.L., Valencia (1994); pág. 46.↑